屋根の雨水排水計画に関する設計メモです。

勾配屋根における雨樋の寸法を決定する際の雨水排水量の計算方法、陸屋根における竪樋(ドレイン)寸法を決定する際の雨水排水量の計算方法についてできるだけ簡潔に解説したいと思います。

屋根の雨水排水計画(雨樋の寸法選定と排水能力計算方法)

まずはじめに、建物の樋のサイズを決定するまでの屋根の排水計画の基本的な手順を説明いたします。

使用する樋のメーカーが既に決定していて、メーカーのカタログなどに樋の排水能力表が掲載されている場合は次の項目に進んでください。

屋根の排水計画の手順

- 屋根の排水計画の概要図を用意し、1本の竪樋が負担する屋根の水平投影面積(最大のもの)を算出する

- 降雨強度を定める

- 竪樋1本あたりが負担する降雨量を計算する

- 軒樋および竪樋を選択してそれぞれの排水量を計算し、以下の条件を満たせればOKとなる

- 条件1: 竪樋1本あたりが負担する降雨量 < 軒樋の排水量

- 条件2: 竪樋1本あたりが負担する降雨量 < 竪樋の排水量

解説

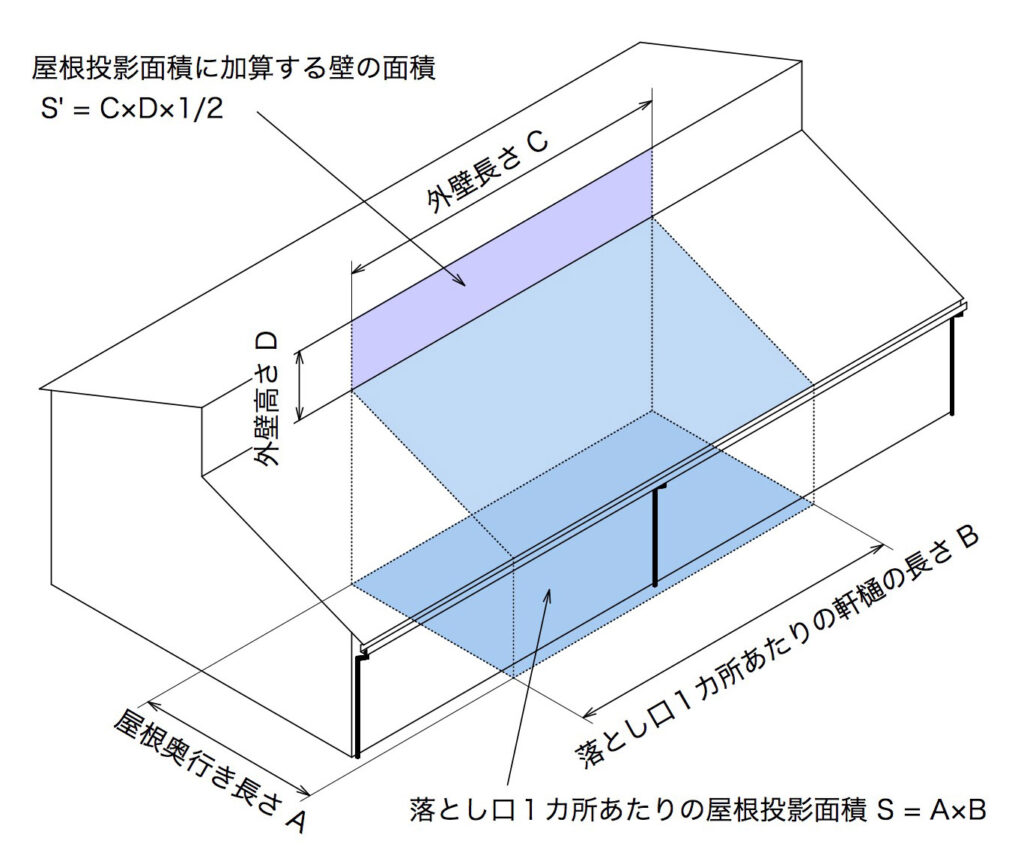

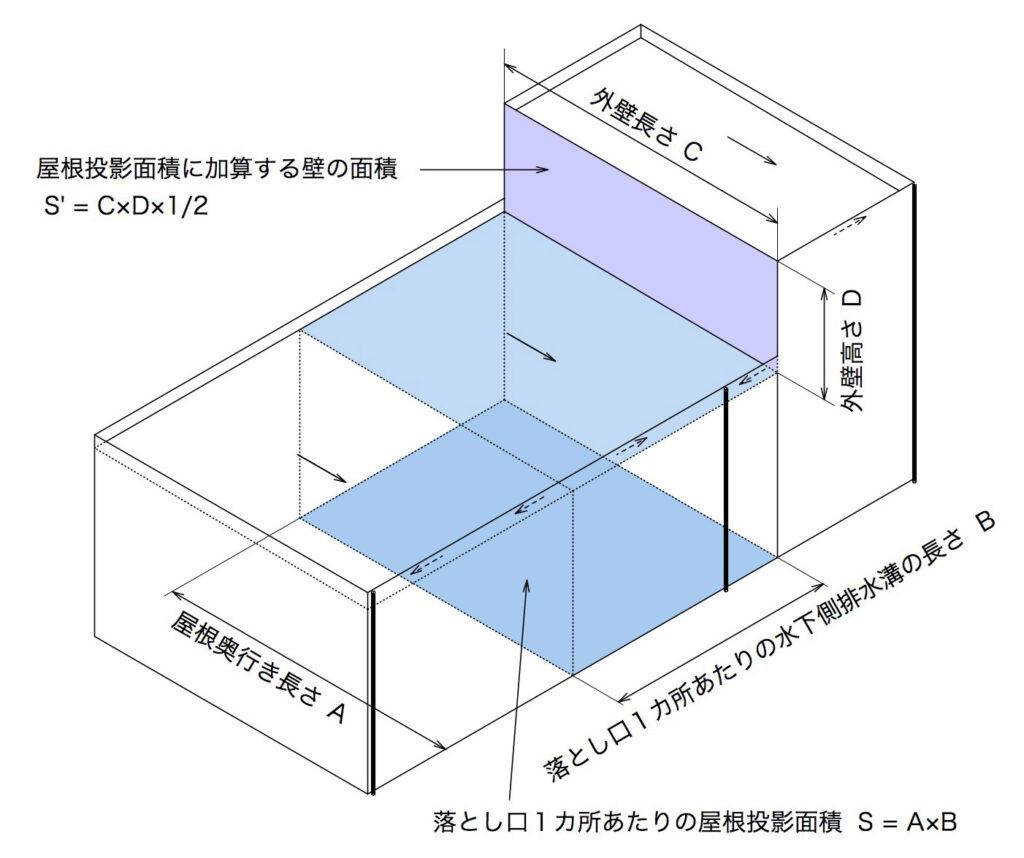

- ❶ 屋根投影面積

-

屋根投影面積は屋根の面積を水平投影した面積です。

1本の竪樋が負担する水平投影面積で最大のものを基準とします。

なお、下屋の屋根など外壁面から雨水が流れ込む場合は、雨水が流れ込む外壁面積の50%を水平投影面積に加える必要があることにご注意ください。

これは強風の影響で垂直面に対して30度の角度で降りつける雨水を考慮している数値です。

屋根投影面積 S(㎡) =屋根奥行き A(m)×竪樋1本あたりの軒樋の長さ B(m)

(必要に応じて以下の面積を加算する)

屋根投影面積に加算する外壁面積:外壁長さ C (m)×外壁高さ D(m)×SIN 30°=C×D×1/2 - ❷ 降雨強度

-

降雨強度(mm/h)とは、1時間当たりの降雨量です。

地域別降雨強度

Panasonic WEBサイトより引用- 地域別降雨強度 160mm/h

-

三重、和歌山、高知、鹿児島、沖縄

- 地域別降雨強度 140mm/h

-

茨城、千葉、栃木、群馬、埼玉、長野、静岡、愛媛、福岡、佐賀、長崎、宮崎

- 地域別降雨強度 120mm/h

-

青森、岩手、秋田、宮城、福島、東京、神奈川、山梨、富山、石川、福井、岐阜、愛知、滋賀、京都、大阪、奈良、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、大分、熊本

- 地域別降雨強度 100mm/h

-

北海道、山形、新潟

地域別降雨強度とは、気象庁発行の「日本の気候表」の中に掲載されている10分間降雨量より、特別な豪雨を除いた5~6年に1度位現れる程度の降雨量を基準として、1時間当たりに換算したものです。

該当する建物の降雨強度は、昨今の気象状況を考慮して最終的には設計者が定めるものです。

メーカーによってもそれぞれ違った数値が推奨されているようで、パナソニック様の場合は全国一律で160mm/hとしているようです。

沖縄県のみを180mm/hとしているメーカーもあったりします。降雨強度= a mm/h

- ❸ 竪樋1本あたりが負担する降雨量

-

❶と❷により計算される、竪樋1本あたりが負担する降雨量。

竪樋1本あたりが負担する降雨量 (ℓ/s ) = 屋根投影面積 S(㎡) × a(mm/h)/ 60^2

- ❹-1 軒樋の排水量

-

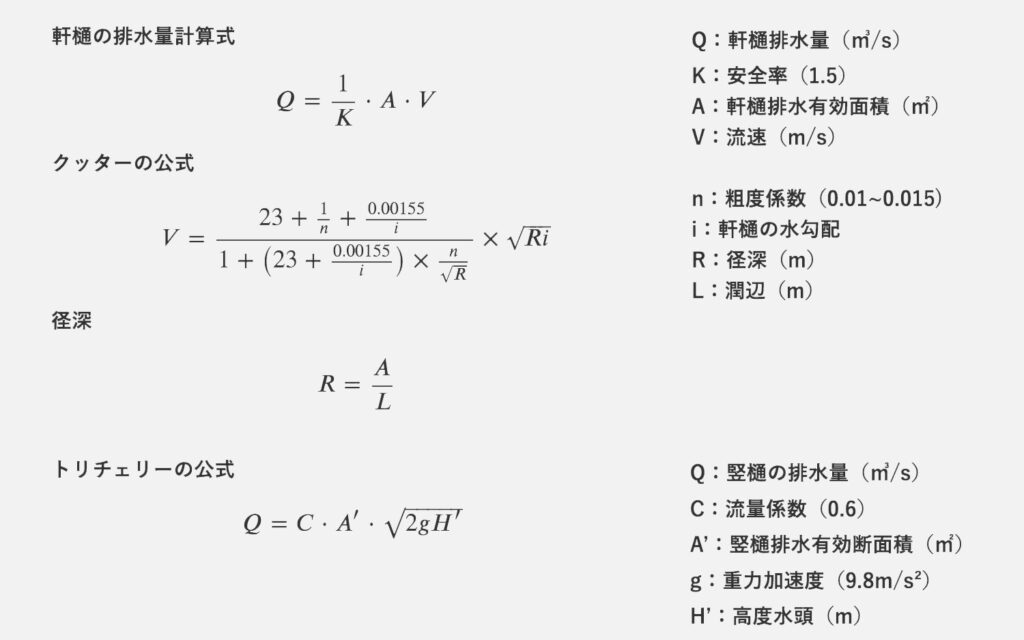

軒樋の排水量はクッターの公式を用いて算出します。

軒樋の選定時にはメーカーの排水能力表を使用しますので、実際にこの公式を使用することはあまりないと思いますが、メーカーの排水能力表の条件に当てはまらない場合はこの公式を使用して軒樋の排水量を算出します。

軒樋の排水量計算式

$$

Q=\frac{1}{K} \cdot A \cdot V

$$クッターの公式

$$

V=\frac{23+\frac{1}{n}+\frac{0.00155}{i}}{1+\left(23+\frac{0.00155}{i}\right) \times \frac{n}{\sqrt{R}}} \times \sqrt{R i}

$$径深

$$

R=\frac{A}{L}

$$- Q:軒樋排水量(㎥/s)

- K:安全率(1.5)

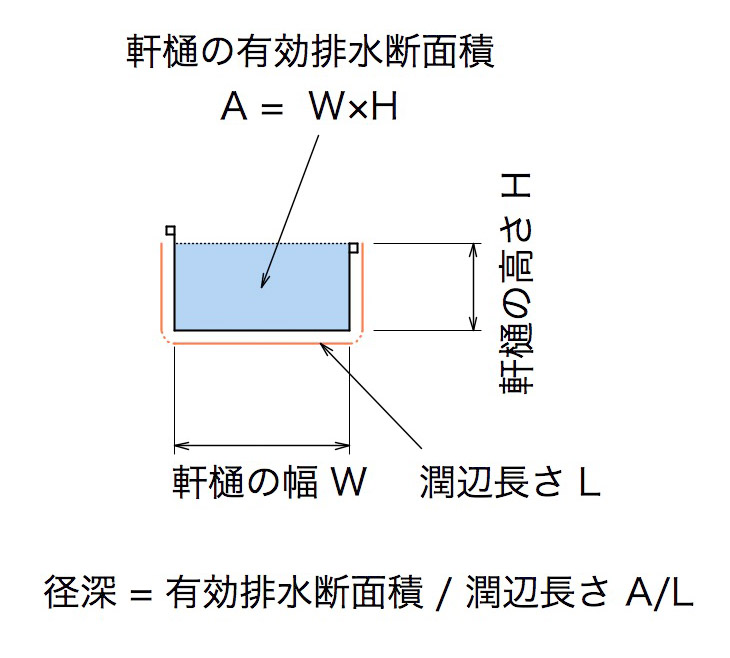

A:軒樋排水有効面積(㎡)

V:流速(m/s)

n:粗度係数(0.01~0.015)

i:軒樋の水勾配

R:径深(m)

L:潤辺(m)

- 安全率K(1.5)とは軒樋に溜まった落ち葉や砂などによる排水有効面積の減少を考慮した数値です。

- 粗度係数とは素材表面の粗さを示す数値です。素材により標準値が定められています。

- 径深(けいしん)とは、水路断面の潤辺を基準とした平均的な水深です。

- 潤辺(じゅんぺん)とは、満水時に雨水が軒樋に触れている部分の周長です。

粗度係数一覧

素材 祖度係数の範囲 標準値 塩化ビニル管 0.010 鋼、塗装なし、平滑 0.011~0.014 0.012 モルタル 0.011~0.015 0.013 アスファルト、平滑 0.013 コンクリート2次製品 0.013 コンクリート、コテ仕上げ 0.011~0.015 0.015 主な素材の粗度係数 一覧

国土交通省EBサイトより抜粋公式を見る通り、軒樋の排水量は、軒樋の排水有効断面積、素材(粗度係数)、潤辺、軒樋の勾配などによって決まります。

竪樋1本あたりが負担する降雨量 < 軒樋の排水量 を満たせば軒樋のサイズと勾配は適正であることになります。

- ❹-2 竪樋の排水量

-

竪樋の排水量はトリチェリーの公式を用いて算出します。

縦樋の選定時にはメーカーの排水能力表を使用しますので、実際にこの公式を使用することはあまりないと思いますが、メーカーの排水能力表の条件に当てはまらない場合はこの公式を使用して軒樋の排水量を算出します。

トリチェリーの公式

$$

Q=C \cdot A’ \cdot \sqrt{2 g H’}

$$- Q:竪樋の排水量(㎥/s)

- C:流量係数(0.6)

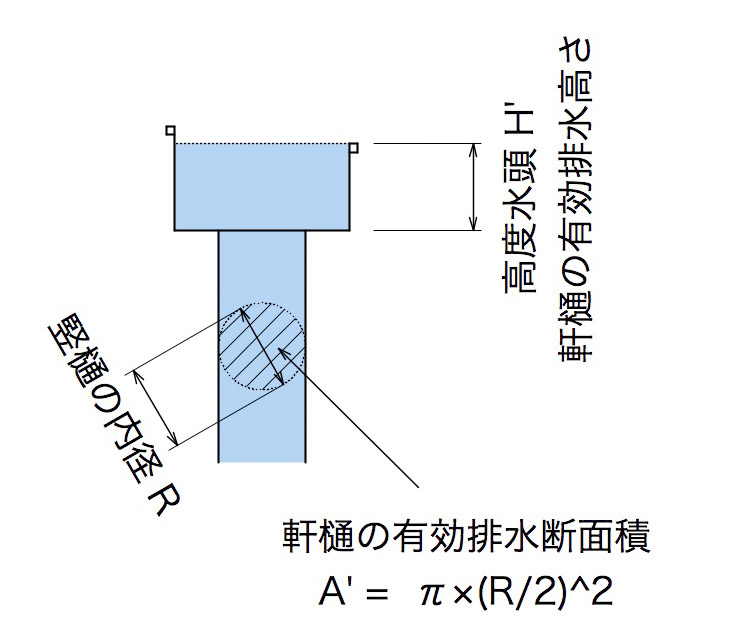

- A’:竪樋排水有効断面積(㎡)

- g:重力加速度(9.8m/s²)

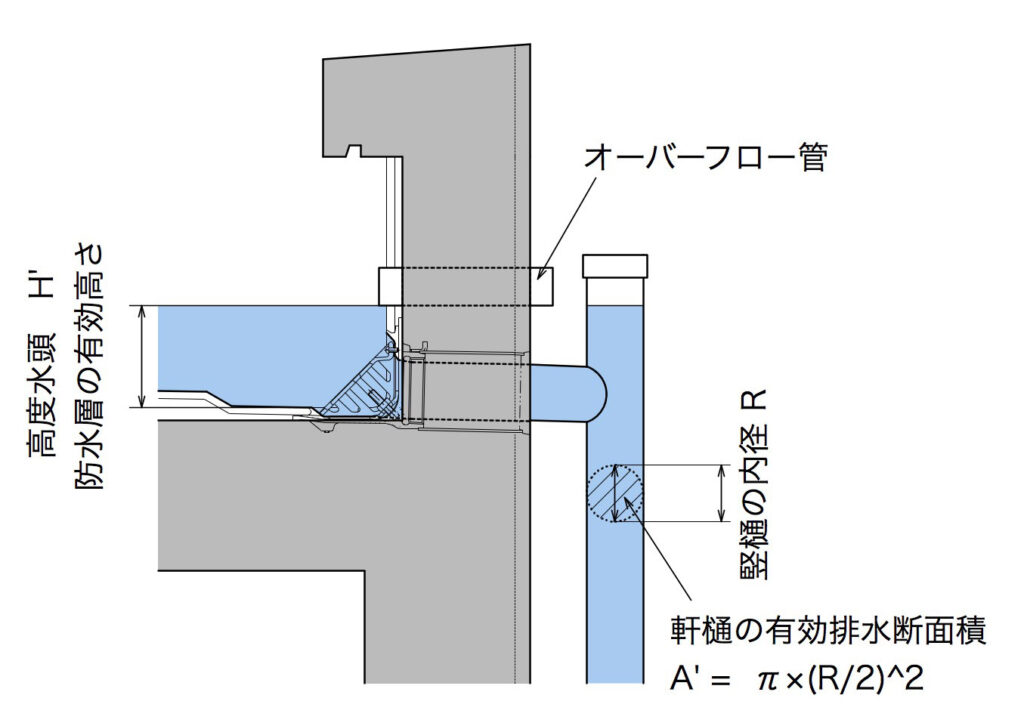

- H’:高度水頭(m)

勾配屋根の場合

陸屋根の場合 - 流量係数(0.6)とは、落とし口部分に発生する渦の空気の巻き込みによる流量減少を考慮した数値です。

- 高度水頭(H’)は落とし口部分にかかる水圧を高さ(m)で表した数値で、軒樋の潤辺高さや防水層の立上り高さに相当します。

これは、軒樋や防水層に溜まった雨水の水圧が影響することを意味します。

竪樋の排水量は、竪樋の断面積や軒樋の潤辺高さ(陸屋根の場合は防水層の立上り高さ)によって決まります。

したがって、竪樋の排水量は軒樋との組み合わせ(あるいは陸屋根の場合は防水層の立上り高さを加味した数値)によって計算する必要があるということです。

竪樋1本あたりが負担する降雨量 < 竪樋の排水量 を満たせば竪樋のサイズは適正であることになります。

それでは、実際に屋根の雨水排水計画の手順を解説します。

勾配屋根 雨水排水計画の手順 (メーカーの排水能力表を利用する方法)

勾配屋根の場合の雨水排水計画の手順を説明します。

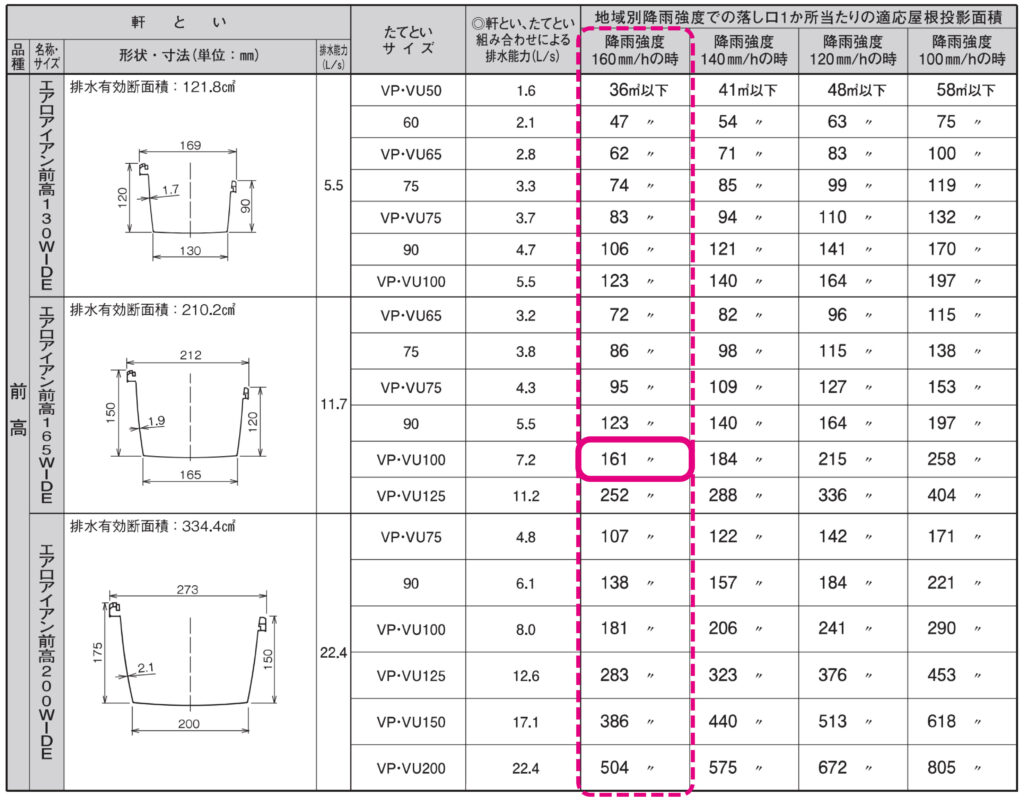

勾配屋根の場合で使用する樋のメーカーが決まっている場合は、降雨強度と落とし口1カ所あたりの屋根投影面積から、メーカーの樋のカタログに掲載されている排水能力表を使用して軒樋と竪樋の組み合わせを選定するのが簡単です。

メーカーの軒樋と竪樋の組み合わせを選定するまでの手順をパナソニック様のカタログに記載されている例をもとに説明いたします。

降雨強度の決定

まずは設計している建物の降雨強度を定めます。

カタログなどに記載されている地域別降雨強度の一覧表などを参考にします。

降雨強度は設計者が任意で定めるものですが、昨今の気象状況を考慮して大きめに定めたほうが良いかと思います。

例えば、パナソニック様の場合は全国一律で160mm/hを推奨しています。

Panasonic WEBサイトより抜粋

- 地域別降雨強度 160mm/h

-

三重、和歌山、高知、鹿児島、沖縄

- 地域別降雨強度 140mm/h

-

茨城、千葉、栃木、群馬、埼玉、長野、静岡、愛媛、福岡、佐賀、長崎、宮崎

- 地域別降雨強度 120mm/h

-

青森、岩手、秋田、宮城、福島、東京、神奈川、山梨、富山、石川、福井、岐阜、愛知、滋賀、京都、大阪、奈良、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、大分、熊本

- 地域別降雨強度 100mm/h

-

北海道、山形、新潟

上の表はパナソニック様の例ですが、各メーカーとも樋のカタログや設計資料などに地域別降雨強度に関する資料を掲載していますので他のメーカーの商品を使用する場合はそちらもご参照ください。

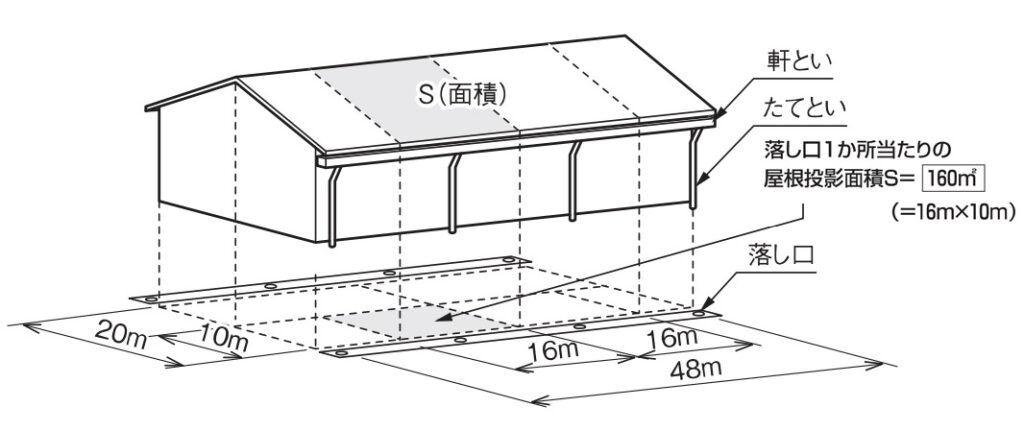

竪樋の配置から屋根投影面積を割り出す

次に、屋根伏せ図などの図面から、落とし口1箇所あたりの屋根投影面積を計算します。

パナソニック様のカタログより屋根投影面積の計算例を引用します。

この例では、落とし口1箇所あたりの屋根投影面積は数種類存在しますが、その中で最大の数値を基準とします。

この例では160㎡です。

Panasonic WEBサイトより抜粋

降雨強度、屋根投影面積より軒樋・竪樋の組み合わせを選定する

メーカーのカタログに記載されている排水能力表を使用して軒樋と竪樋の組み合わせを選定します。

例として降雨強度は160mm/h、前項目の図面より割り出した落とし口1箇所あたりの屋根投影面積(最大のもの)は160㎡を条件とします。

メーカーのカタログに記載されている排水能力表より、降雨強度160mm/hのときに屋根投影面積160㎡以上に対応できる軒樋と竪樋の組み合わせを求めます。

この場合はパナソニック エアロアイアン前高165WIDEとVP100の組み合わせが該当します。

この表は軒樋の勾配が1/200の場合の排水能力によるものです。

軒樋の勾配が1/200以外の場合は次の項目で説明する計算フォームを使用してください。

Panasonic WEBサイトより抜粋

軒樋・竪樋の大きさなどを確認し、さらに小さいものに変更したい場合などは、竪樋の配置や本数を見直すことになります。

竪樋の本数を増やし、各竪樋が屋根投影面積をできるだけ均等に負担できるようにすれば、より小さいサイズのものを使用できるようになります。

勾配屋根 雨水排水計画の手順 計算フォームを使用する方法

メーカーのカタログに排水能力表がない場合や、あっても軒樋の勾配が意図するものに対応していない場合などは、クッターの公式とトリチェリーの公式を使用して軒樋・竪樋の排水能力を計算します。

軒樋の排水量計算式

$$

Q=\frac{1}{K} \cdot A \cdot V

$$

クッターの公式

$$

V=\frac{23+\frac{1}{n}+\frac{0.00155}{i}}{1+\left(23+\frac{0.00155}{i}\right) \times \frac{n}{\sqrt{R}}} \times \sqrt{R i}

$$

径深

$$

R=\frac{A}{L}

$$

- Q:軒樋排水量(㎥/s)

- K:安全率(1.5)

A:軒樋排水有効面積(㎡)

V:流速(m/s)

n:粗度係数(0.01~0.015)

i:軒樋の水勾配

R:径深(m)

L:潤辺(m)

トリチェリーの公式

$$

Q=C \cdot A’ \cdot \sqrt{2 g H’}

$$

- Q:竪樋の排水量(㎥/s)

- C:流量係数(0.6)

- A’:竪樋排水有効断面積(㎡)

- g:重力加速度(9.8m/s²)

- H’:高度水頭(m)

落とし口1カ所あたりが負担する降雨量と、軒樋・竪樋のサイズから、排水能力が適応しているかどうかを判断できる計算フォームを作成しましたので、メーカーの排水能力表が使用できない場合に利用してください。

この計算フォームは勾配屋根専用です。

陸屋根用計算フォームは次の項目で紹介します。

雨樋 排水能力計算フォーム(勾配屋根用)はこちらのリンクから

自動計算フォーム(勾配屋根用)の入力手順の解説

- ① 降雨量計算

-

- 屋根奥行き長さA(mm)

-

屋根の奥行き長さを入力してください。

- 落とし口1カ所あたりの軒樋の長さ B(mm)

-

落とし口1カ所あたりが負担する屋根水平投影面積が最大となる部分の軒樋の長さをmmで入力してください

- 外壁の幅 C(mm)、外壁の高さ D(mm)

-

屋根に雨水が流れ込む外壁がある場合にmmで入力してください。外壁面積の1/2が屋根投影面積に加算されます。

- 降雨強度

-

設計している建物に採用する降雨強度を入力してください。

この数値は、各メーカーの資料に記載されている都道府県別の地域降雨強度表などを参考にして設計者が定める数値です。昨今の気候変動を考慮して大きめの数値を定めることを推奨します。

- 降雨量

-

落とし口1カ所あたりが負担する降雨量の計算結果が表示されます。

地域別降雨強度

Panasonic WEBサイトより引用- 地域別降雨強度 160mm/h

-

三重、和歌山、高知、鹿児島、沖縄

- 地域別降雨強度 140mm/h

-

茨城、千葉、栃木、群馬、埼玉、長野、静岡、愛媛、福岡、佐賀、長崎、宮崎

- 地域別降雨強度 120mm/h

-

青森、岩手、秋田、宮城、福島、東京、神奈川、山梨、富山、石川、福井、岐阜、愛知、滋賀、京都、大阪、奈良、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、大分、熊本

- 地域別降雨強度 100mm/h

-

北海道、山形、新潟

- ② 軒樋排水量の計算

-

- 軒樋の幅 W(mm)

-

軒樋の幅をmmで入力してください。

複雑な形状の場合は平均値に近い数値を小さめに入力するか、カタログに掲載されている有効排水断面積を直接入力してください。 - 軒樋の高さ H(mm)

-

軒樋の有効排水高さをmmで入力してください。

潤辺の計算と竪樋の計算に使用しますので高さの入力は必須です。 - 軒樋の有効排水断面積 A(㎠)

-

軒樋の有効排水断面積が自動計算されます。

メーカーのカタログなどに有効排水断面積の記載がある場合は手動で入力することも可能です。

※有効排水断面積を手動入力する場合は、先に軒樋の高さを入力してください

- 潤辺 L(m)

-

潤辺とは軒樋が雨水に接する部分の内周長です。

樋の幅と高さから自動で計算されますが、複雑な形状をした樋で有効排水断面積を手動で入力した場合は、断面積A(㎠)と高さH(mm)から計算した近似値が表示されます。潤辺 L (m) = 幅 W(m) + 高さ H(m) × 2 ※幅と高さの単位に注意

- 径深 (m)

-

径深は樋の有効排水断面積(㎡)を潤辺(m)で割った数値です。入力値より自動で計算されます。

径深 (m) = 有効排水断面積 A(㎡)/ 潤辺 L(m) ※有効排水断面積の単位に注意

- 祖度係数

-

祖度係数とは水路の表面素材の荒さを示す数値です。小さいほど滑らかで流速が早くなります。

素材 祖度係数の範囲 標準値 塩化ビニル管 0.010 鋼、塗装なし、平滑 0.011~0.014 0.012 モルタル 0.011~0.015 0.013 アスファルト、平滑 0.013 コンクリート2次製品 0.013 コンクリート、コテ仕上げ 0.011~0.015 0.015 主な素材の粗度係数 一覧

国土交通省EBサイトより抜粋 - 軒樋の勾配

-

軒樋の勾配を1/1000〜10/1000の範囲で選択してください。

勾配なしの場合は1/1000を選択してください。 - 軒樋の排水量 (ℓ/s)

-

入力された値から軒樋の排水量が自動計算されます。

- 判定結果

-

落とし口1カ所あたりが負担する降雨量と軒樋の排水量を比較して軒樋のサイズの適否を判断します。

降雨量<軒樋の排水量となっていれば適合となります。

- ③ 竪樋排水量の計算

-

- 樋の形状

-

樋の形状を円形樋・角樋から選択してください。

- 円形樋の内径 R(mm)

-

円形樋の場合は内径をmmで入力してください。

※記事の最後にJIS管の内径寸法一覧表を掲載しています。 - 角樋の幅 W(mm)・角樋の奥行 D(mm)

-

角樋の場合は幅と奥行きをmmで入力してください。

- 竪樋の有効排水断面積 A'(㎠)

-

竪樋の有効排水断面積が自動計算されます。

メーカーのカタログなどに有効排水断面積の記載がある場合は手動で入力することも可能です。

- 高度水頭 H'(m) = 軒樋の有効排水高さ H (mm) / 1000

-

軒樋の有効排水高さは軒樋の入力値が自動で反映されます。

- 竪樋の排水量 (ℓ/s)

-

入力された値から縦樋の排水量が自動計算されます。

- 判定結果

-

落とし口1カ所あたりが負担する降雨量と縦樋の排水量を比較して縦樋のサイズの適否を判断します。

降雨量<縦樋の排水量となっていれば適合となります。

- ④ 適応屋根水平面積(参考)

-

入力した降雨量、軒樋の寸法、竪樋の寸法の条件で、落とし口1カ所あたりで負担できる屋根の水平投影面積を参考値として表示します。

現在入力している屋根水平投影面積(外壁を含んだ数値)も合わせて表示しています。

計画を見直す際の参考としてください。

陸屋根 雨水排水計画の手順 計算フォームを使用する方法

陸屋根の雨水排水計画時には、トリチェリーの公式を使用して竪樋の排水量を計算します。

トリチェリーの公式

$$

Q=C \cdot A’ \cdot \sqrt{2 g H’}

$$

- Q:竪樋の排水量(㎥/s)

- C:流量係数(0.6)

- A’:竪樋排水有効断面積(㎡)

- g:重力加速度(9.8m/s²)

- H’:高度水頭(m)

様々なメーカーの製品を検討できるように陸屋根専用の自動計算フォームを用意いたしました。

落とし口1カ所あたりが負担する降雨量と、竪樋のサイズ・防水層の高さから、排水能力が適応しているかどうかを判断できます。

雨樋 排水能力計算フォーム(陸屋根用)はこちらのリンクから

自動計算フォーム(陸屋根用)の入力手順の解説

- ① 降雨量計算

-

- 屋根奥行き長さA(mm)

-

屋根の奥行き長さをmmで入力してください。

- 落とし口1カ所あたりの水下側排水溝の長さ B(mm)

-

落とし口1カ所あたりが負担する屋根水平投影面積が最大となる部分の水下側排水溝の長さをmmで入力してください

- 外壁の幅 C(mm)、外壁の高さ D(mm)

-

屋根に雨水が流れ込む外壁がある場合にmmで入力してください。外壁面積の1/2が屋根投影面積に加算されます。

- 降雨強度

-

設計している建物に採用する降雨強度を入力してください。

この数値は、各メーカーの資料に記載されている地域別降雨強度表などを参考にして設計者が定める数値です。昨今の気候変動を考慮して大きめの数値を定めることを推奨します。

- 降雨量

-

落とし口1カ所あたりが負担する降雨量の計算結果が表示されます。

地域別降雨強度

Panasonic WEBサイトより引用- 地域別降雨強度 160mm/h

-

三重、和歌山、高知、鹿児島、沖縄

- 地域別降雨強度 140mm/h

-

茨城、千葉、栃木、群馬、埼玉、長野、静岡、愛媛、福岡、佐賀、長崎、宮崎

- 地域別降雨強度 120mm/h

-

青森、岩手、秋田、宮城、福島、東京、神奈川、山梨、富山、石川、福井、岐阜、愛知、滋賀、京都、大阪、奈良、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、大分、熊本

- 地域別降雨強度 100mm/h

-

北海道、山形、新潟

- ③ 竪樋排水量の計算

-

- 樋の形状

-

樋の形状を円形樋・角樋から選択してください。

- 円形樋の内径 R(mm)

-

円形樋の場合は内径をmmで入力してください。

※記事の最後にJIS管の内径寸法一覧表を掲載しています。 - 角樋の幅 W(mm)・角樋の奥行 D(mm)

-

角樋の場合は幅と奥行きをmmで入力してください。

- 竪樋の有効排水断面積 A'(㎠)

-

竪樋の有効排水断面積が自動計算されます。

メーカーのカタログなどに有効排水断面積の記載がある場合は手動で入力することも可能です。

- 高度水頭 H'(m) = 防水層の有効排水高さ H(mm) / 1000

-

高度水頭は防水層の有効高さで最も低い部分についてmmで入力してください。

出入り口やオーバーフロー管がある場合はそちらの数値を入力します。 - 竪樋の排水量 (ℓ/s)

-

入力された値から縦樋の排水量が自動計算されます。

- 判定結果

-

落とし口1カ所あたりが負担する降雨量と縦樋の排水量を比較して縦樋のサイズの適否を判断します。

降雨量<縦樋の排水量となっていれば適合となります。

- ④ 適応屋根水平面積(参考)

-

入力した降雨量、防水層の有効高さ、竪樋の寸法の条件で、落とし口1カ所あたりで負担できる屋根の水平投影面積を参考値として表示します。

現在入力している屋根水平投影面積(外壁を含んだ数値)も合わせて表示しています。

計画を見直す際の参考としてください。

参考資料・参考サイト・関連記事

VP管・VU管寸法表

| VP管 | VU管 | |||

| 呼び径 (mm) | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 内径 (mm) |

| 40 | 48 | 40 | 48 | 44 |

| 50 | 60 | 51 | 60 | 56 |

| 65 | 76 | 67 | 76 | 71 |

| 75 | 89 | 77 | 89 | 83 |

| 100 | 114 | 100 | 114 | 107 |

| 125 | 140 | 125 | 140 | 131 |

| 150 | 165 | 146 | 165 | 154 |

| 200 | 216 | 194 | 216 | 202 |

| 250 | 267 | 240 | 267 | 250 |

| 300 | 318 | 286 | 318 | 298 |

参考メーカーサイト

パナソニック様の雨水排水計画に関する資料ページです。

各商品の排水能力表へのリンクもあります。

タニタハウジングウェア様の雨水排水計画に関する資料ページです。

クッターの公式とトリチェリーの公式に関する詳しい説明と計算例が掲載されています。

積水化学工業様の「エスロンタイムズ」のWEBページです。

雨樋以外の商品もありますが、雨樋に関する製品や設計資料などが充実しています。

建築設計・法規メモ 関連記事

-

軒樋・竪樋の排水量算出 クッターの公式 トリチェリーの公式軒樋・竪樋の排水量計算式「クッターの公式・トリチェリーの公式」の設計メモです。同じ内容の「雨樋の寸法選定のための排水能力計算シミュレーション」記事にリダイレクトされます。 詳しい解説と計算シミュレーションフォームはこちらの別記事をご参照く…

軒樋・竪樋の排水量算出 クッターの公式 トリチェリーの公式軒樋・竪樋の排水量計算式「クッターの公式・トリチェリーの公式」の設計メモです。同じ内容の「雨樋の寸法選定のための排水能力計算シミュレーション」記事にリダイレクトされます。 詳しい解説と計算シミュレーションフォームはこちらの別記事をご参照く… -

3階建て以上の建物への特例直圧直結給水方式の検討方法(簡易水理計算)他の給水方式に比べて経済的にメリットがあり、省スペースにもなる「直圧直結給水方式」ですが、配水管(水道管)の水圧を利用して建物全体へ給水する方式のため、物理的に制限のある給水方式です。 最近は、自治体や水道局が直圧直結式の給水方式を推奨し…

3階建て以上の建物への特例直圧直結給水方式の検討方法(簡易水理計算)他の給水方式に比べて経済的にメリットがあり、省スペースにもなる「直圧直結給水方式」ですが、配水管(水道管)の水圧を利用して建物全体へ給水する方式のため、物理的に制限のある給水方式です。 最近は、自治体や水道局が直圧直結式の給水方式を推奨し… -

小規模建物の給水引込管口径の検討方法(直圧直結給水方式の場合)この記事では、給水用具の設置位置が2階以下の住宅や共同住宅に直圧直結給水方式で給水の引込みを行う場合の給水引込管の口径を予想するための計算方法について解説します。 この記事の説明は、建物の設計の初期段階にあたって意匠設計者が簡易的に設備設…

小規模建物の給水引込管口径の検討方法(直圧直結給水方式の場合)この記事では、給水用具の設置位置が2階以下の住宅や共同住宅に直圧直結給水方式で給水の引込みを行う場合の給水引込管の口径を予想するための計算方法について解説します。 この記事の説明は、建物の設計の初期段階にあたって意匠設計者が簡易的に設備設… -

【直圧直結/増圧直結/貯水槽水道】給水方式の選択基準について建物の設計の初期段階において、給水方式の選択は設計全体の方針に大きな影響を与えます。 特に、受水槽を設置する必要がある場合は、敷地または建物の中に大きなスペースを割く必要がありますし、また、高架水槽を設置する場合には建物の構造計画に与える…

【直圧直結/増圧直結/貯水槽水道】給水方式の選択基準について建物の設計の初期段階において、給水方式の選択は設計全体の方針に大きな影響を与えます。 特に、受水槽を設置する必要がある場合は、敷地または建物の中に大きなスペースを割く必要がありますし、また、高架水槽を設置する場合には建物の構造計画に与える… -

石膏ボード・ケイカル板・岩綿吸音板|メーカーリスト・寸法規格一覧表石膏ボード・ケイカル板・岩綿吸音板のメーカーリストと寸法規格一覧表です。設計メモとしてお使いください。 石膏ボードに関してはJIS規格の記号と不燃、準不燃の認定対応も合わせて記載しています。 【石膏ボード メーカーリスト・寸法規格】 各種石膏…

石膏ボード・ケイカル板・岩綿吸音板|メーカーリスト・寸法規格一覧表石膏ボード・ケイカル板・岩綿吸音板のメーカーリストと寸法規格一覧表です。設計メモとしてお使いください。 石膏ボードに関してはJIS規格の記号と不燃、準不燃の認定対応も合わせて記載しています。 【石膏ボード メーカーリスト・寸法規格】 各種石膏…