この記事は、ニホンミツバチの巣箱のDIYに挑戦してみたいと思いついた方にぴったりです。

最近、自然と共存しながら可愛いミツバチたちを手元で飼育する「ニホンミツバチの養蜂」が注目を浴びています。

一度捕獲に成功すると、飼育にそれほど手間はかからず、秋には貴重なニホンミツバチの蜂蜜を採蜜することができることで、趣味として大きなブームとなっています。

特に、初心者でも始めやすいのがこの「重箱式巣箱」での飼育方法です。

最初にミツバチの群れを捕獲するための待ち受け巣箱を簡単に低コストで大量に作ることができる上、捕獲成功後の飼育にそのまま使用することができ、また群れの成長に合わせて巣箱を簡単に大きくすることができる拡張性の高い「重箱式巣箱」がニホンミツバチの飼育には向いています。

この記事では、そんな「重箱式巣箱」を初心者でも簡単に大量生産できる設計図を公開し、実際に制作するのに必要な材料と工具類を詳しく解説しています。

蜜蜂の捕獲の確立を高めるには、できるだけ多くの巣箱の設置が必要です。

蜜蜂の分蜂時期にあたる3〜5月頃には5〜7基程度の待ち受け巣箱を設置するのが一般的だと言われているようですが、1基あたり1.2万〜1.5万円ほどする待ち受け巣箱の完成品をそれだけの数を購入するのは、初期投資としてはなかなかに厳しい出費です。

ニホンミツバチの飼育に使用する巣箱の構造自体は非常にシンプルです。

材料自体もほとんどのものがホームセンターで購入することができて、必要な工具もそれほど多くありません。

実際の組み立ても初心者で十分DIY可能です。

ということで、できるだけ初期投資を抑えて楽しくニホンミツバチの飼育を始めたい方に向けて、初心者でも簡単に低コストで大量生産できる「重箱式巣箱の設計図」と「必要な材料と工具」、「実際に制作する方法」の解説記事を作成しましたので、ぜひ最後までお楽しみください。

巣箱の設計図は製作の参考に自由に使用していただいて構いませんが、他人への譲渡、再配布などはご遠慮ください。

また、この設計図はミツバチの捕獲や巣の健全な成長を保証するものではありません。

製作過程における怪我などにも注意していただき、すべて閲覧者様ご自身の責任においてご利用ください。

日本ミツバチの重箱式巣箱の設計図

日本ミツバチの重箱式巣箱設計図と巣箱の寸法、設計のポイントについて解説します。

公開している設計図は、「ミツバチにとって快適な環境」、「巣箱の拡張性」、「維持管理と採蜜のしやすさ」、「安価で簡単に作成できること」などに重点を置いて設計しています。

まずは、ミツバチの巣箱の設計上の注意点について述べておきます。

一般論的なものなので読み飛ばしていただいてかまいません。

日本蜜蜂用巣箱の寸法と設計のポイント

日本蜜蜂用巣箱の寸法は、ミツバチの群れが最大限活動できるように配慮されています。

具体的な寸法としては、幅や奥行きはホームセンターなどで一般的に流通している木材のサイズを利用し、しっかりとした構造が維持されるように工夫されています。

巣箱内部の寸法設定は、ハチミツ採取における効率性を考えた重要な要素で、群れの成長に合わせて拡張できる柔軟性が求められます。

巣箱のフタは、時間や場合によって取り外しが容易にできるものでなければなりません。また、巣箱の寸法設定や設計の段階では、自然の風通しや温度管理にも注意が払われます。

ミツバチ巣箱の構造はどんなものが良い?

ミツバチ巣箱の構造には、多岐にわたる考え方と工夫が凝らされています。

まず求められるのは、ミツバチが巣を自然に拡張できるスペースの確保です。この理由は、ミツバチが自由に動ける余裕を持ちつつ、巣作りを行えるようにするためです。

巣箱のデザインは適度に通気性を持ちながらも、風雨に対応する形で密閉性を兼ね備えていることが理想的です。

また、ミツバチの採取したハチミツの重量を支えられる頑丈な造りであることも必要です。

内部の構造は、取り外しや掃除が容易であるように作られていることが重要であり、ミツバチの活動を妨げない工夫が施されています。

ミツバチ巣箱の優れた構造とは、自然な営巣活動を支えるとともに、飼育者の管理も効率的に行うことができるのが鍵となります。

巣箱構造の重要性と適した素材の選定

巣箱の構造は、ニホンミツバチの繁殖と健康に直接的な影響を及ぼす極めて重要な要素です。

巣箱の適した素材選定としては、まず耐久性があり、湿気や発生するカビなどの問題に強い素材が望まれます。

一般的には、桧や杉などの日本産木材が重宝されます。これらの木材は防水性に優れ、また自然の中に溶け込みやすい色合いであるため、ミツバチにとっての自然な環境を再現します。

さらに、構造そのものがしっかりと組まれていることが重要です。強風や大雨といった自然環境の変化にも耐えられる強固な構造であることが、安全性の観点からも求められます。

また、巣箱の設計にはハチミツの採取のしやすさも重要で、内部構造が簡単に取り外しや分解ができることが理想的です。

適した素材選定と構造は、ミツバチの群れを健康に保つための基盤であり、その選定は飼育者にとって大切な判断ポイントとなります。

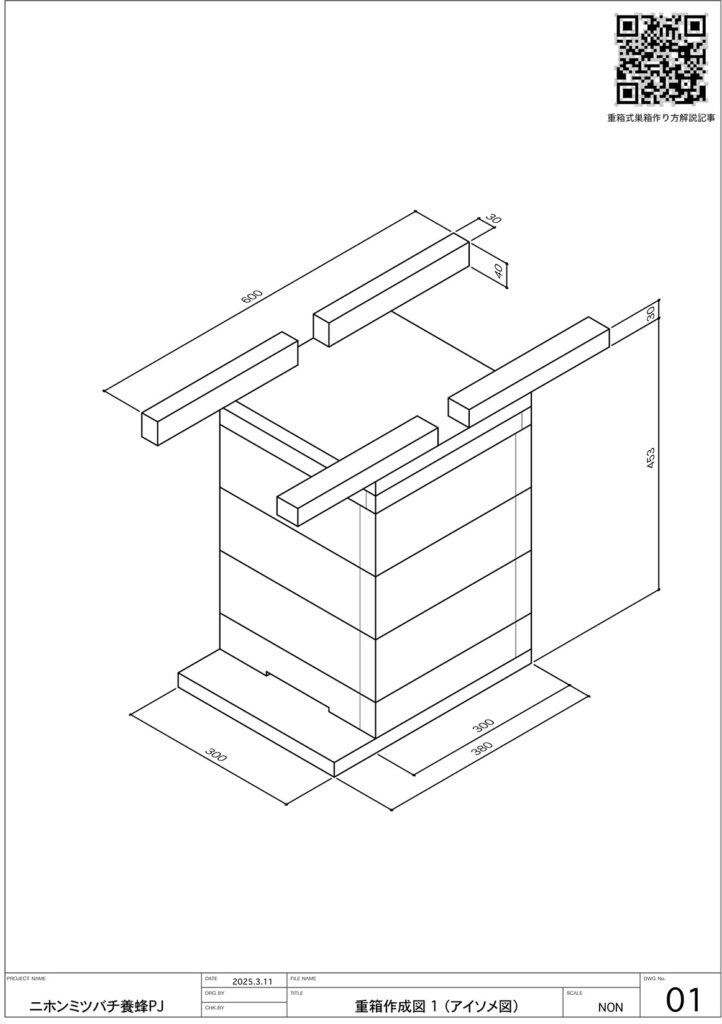

重箱式日本ミツバチ巣箱の概要設計図

公開した巣箱図面の設計のポイント

巣箱は、日本ミツバチの飼育においてなくてはならないものです。

日本ミツバチの巣箱には様々な構造のものがありますが、ミツバチの捕獲にはそれなりの数量の巣箱を作成する必要があるため、できるだけシンプルな構造で素人でも作りやすく、安価に作成できる重箱式巣箱の図面を作成しました。

この巣箱の設計のコンセプトは、ミツバチの自然な行動をサポートし、ハチミツの採取を効率的に行うことです。

この重箱式巣箱は、各階層が重なる重箱状に構成されており、一段一段の高さや巣の形状がミツバチの活動を促します。

この巣箱の落下防止ワイヤーは着脱ができる仕様となっていて、採蜜時に簡単に抜き取ることができるのが最大の特徴です。

また、揮発性の化学物質を含む合板は使用していません。

材料にコストはかかりますが、蜜蜂の健康にも考慮した材料選択をしています。

公開している図面で作成できる巣箱の外形寸法は以下の通りです。

ホームセンターなどで入手しやすい大きさの木材を利用して、素人でも簡単に作成できるような寸法となっています。

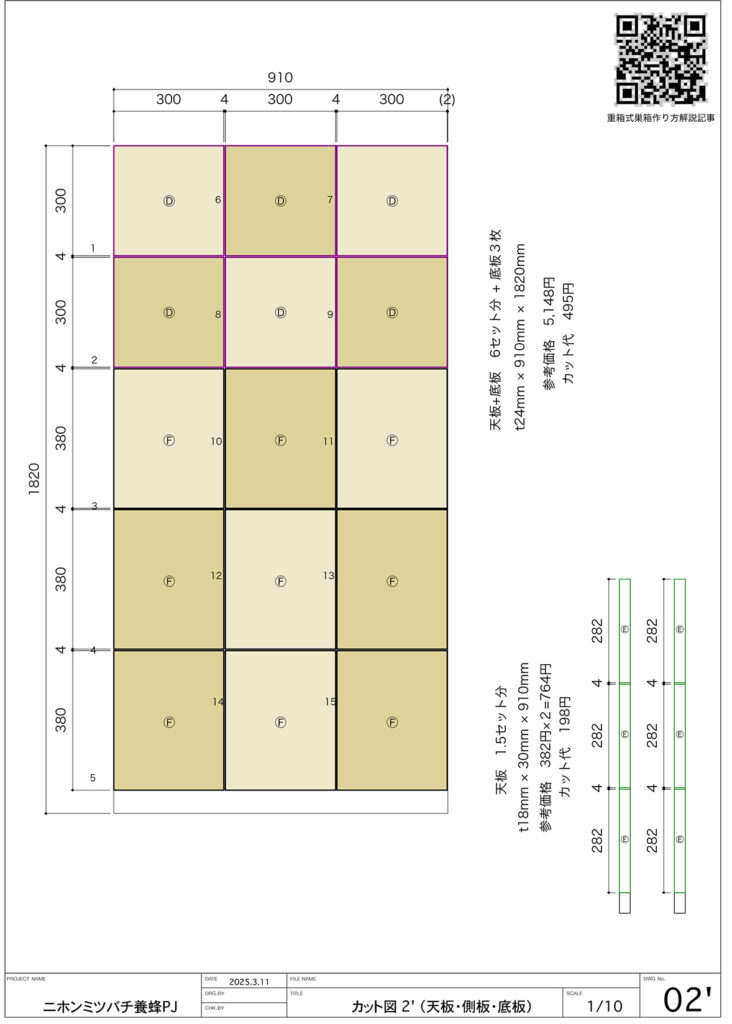

天板や底板に使用する板材はできるだけロスが出ないような寸法となっています。

一般の方がDIYを行う場合は、ホームセンターの木材カットサービスを利用するのが時間短縮になるためオススメです。

重箱式巣箱外形寸法図

- 本体外形 幅 300mm 奥行 300mm 高さ 453mm

- 内径寸法 幅 240mm 奥行 240mm 高さ 375mm

- 底板のみ 奥行 380mm

- 材の厚み 側板 30mm

天板・底板 24mm - 各部高さ 重箱ユニット 105mm

巣門ユニット 60mm - 巣門の寸法 高さ7mm 幅120mm

- 桁材 長さ 220mm × 2本

図面は重箱ユニットが3段となっています。

これ以上大きくするには継箱(追加の重箱ユニット)を加えて高さ方向に大きくすることができます。

桁材は巣箱の上に乗せるトタン板などの屋根に勾配を設けるために設置します。

桁材は、トタン板の一般的な寸法(幅655mm)に合わせて天板にビスで留めつけます。

桁材と桁材の隙間は、ロープやベルトを通して巣箱を固定するために設けています。

基礎のコンクリートブロックごとロープで固定すれば強風でも転倒しにくい巣箱となるでしょう。

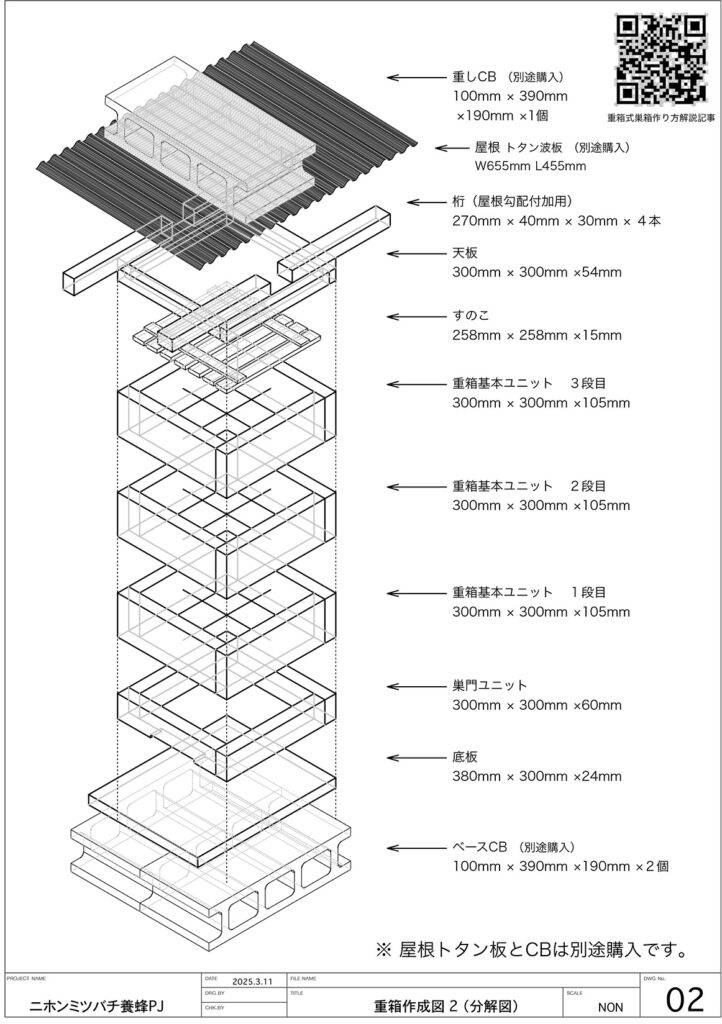

重箱式巣箱分解図

設計した日本ミツバチの巣箱の構成部材を示す分解図です。

納屋や倉庫の片隅など、風雨にさらされない場所に設置するならば、図中の屋根やコンクリートブロックは不要となります。設置する環境に合わせてそれぞれ選択してください。

巣箱設計図の構成部材一覧

- 天板

- すのこ

- 重箱基本ユニット 3段

- 巣門ユニット

- 底板

- 桁材

- 波板

- コンクリートブロック 3個

土台はコンクリートブロック2個に奥行きがぴったりです。

図面は重箱3段となっています。

巣の成長に合わせて継箱(重箱ユニット)を追加して対応することができます。

屋根は大きめの波板を被せ、コンクリートブロック1個を重しにします。

屋根の大きさは、波板の一般的な規格である幅640〜655mmに合わせて設計しています。

長さ方向は450〜600mm程度にカットしてください。

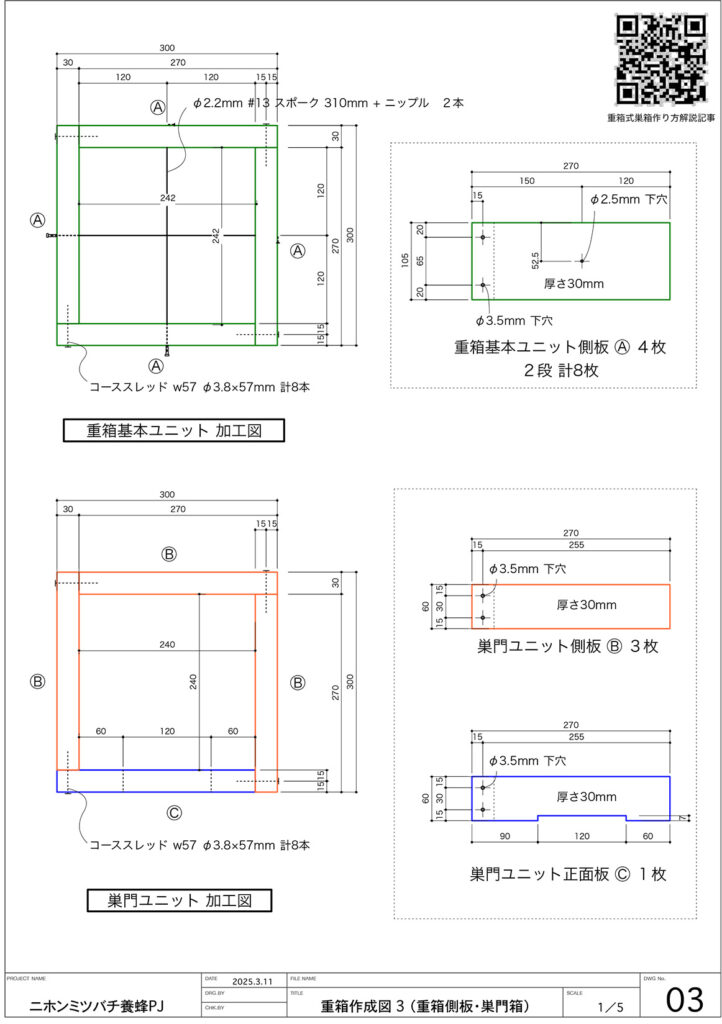

巣箱各ユニットの詳細設計図

重箱基本ユニット・巣門ユニット

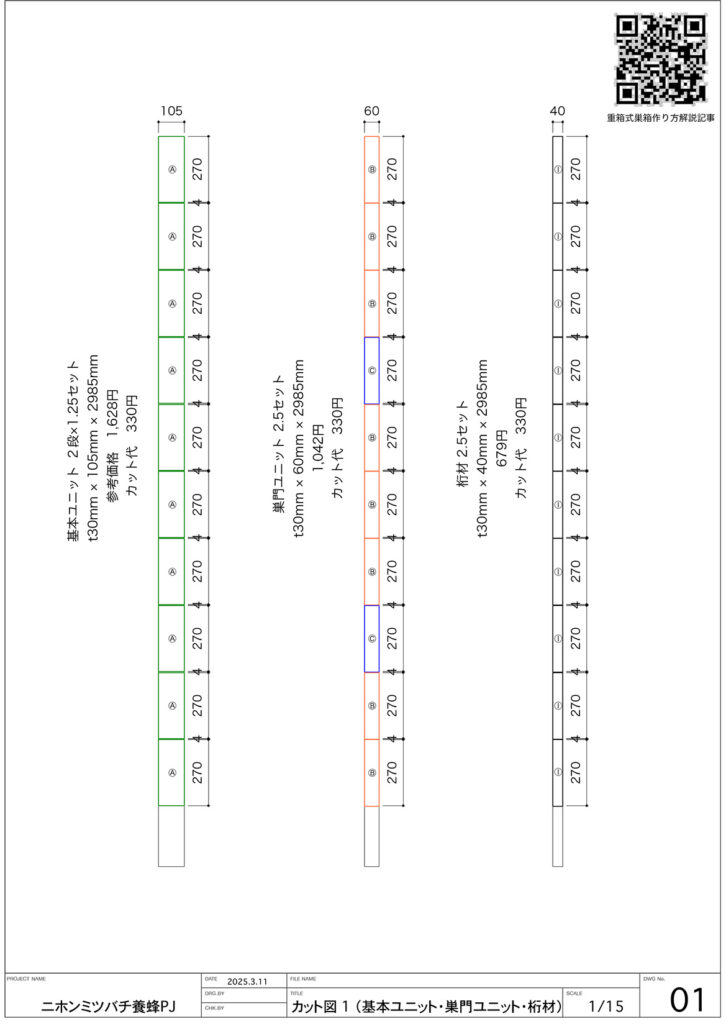

重箱の側板には30mm×105mmの一般的に流通しているな間柱材を利用します。

板厚は断熱や耐久性、害虫の食い破りを考慮して30mm以上は欲しいところです。

一般的な間柱材は長さが3m近くあり、普通車での運搬はできませんので、ホームセンターのカットサービスを利用するのがオススメです。

着脱可能な巣落ち防止のワイヤーには自転車のスポークが最適です。耐久性にも優れ、なによりニップルを指で回し込み最後にマイナスドライーバーで簡単に締め付けることができます。

採蜜時にはニップルを回し外し、金槌とペンチでワイヤーを簡単に引き抜くことが可能で、採蜜時にワイヤーが邪魔になりません。

巣門ユニットの側板には30mm×60mmの材を使用します。

板厚さえ30mmであれば高さは他の寸法でもかまいません。入手しやすいものを利用しましょう。

巣門の高さはミツバチの天敵であるスズメバチなどの大型の蜂が侵入できない高さ7mmとしています。

巣門の幅は蜜蜂が渋滞にならない適度の大きさ120mm以上としましょう。

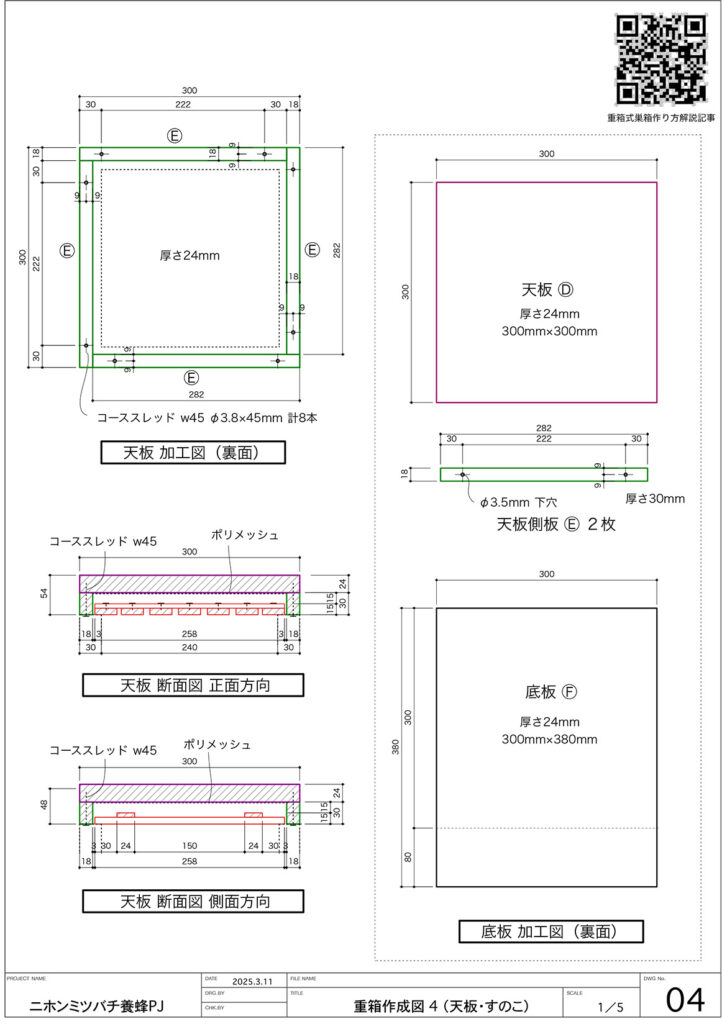

天板・底板

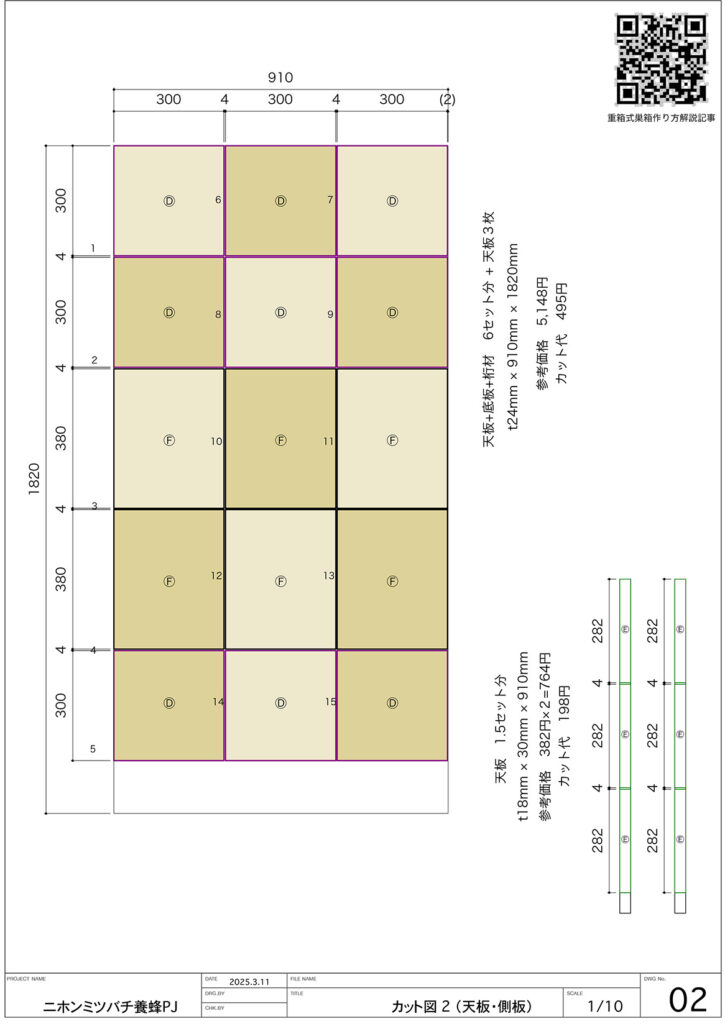

天板および底板は厚さ24mmの杉の集成材を使用します。

合板を利用することも考えられますが、コンパネ(型枠用合板)は、ホルムアルデヒドなどの化学物質の含有率が高いため蜂が嫌がります。

また、合板は湿気に弱く耐久性が低いため外部での使用には向きません。

集成材も外部での使用を想定したものではありませんが、合板ほど水に弱くはありませんので、コストバランスを考慮して採用することにしました。

また、断熱性や害虫の食い破りを考慮すると板厚は最低でも21mmは欲しいところです。

一般的な3’×6’板(910mm×1820mm)からは、天板と底板のセットが巣箱6箱分+αを切り出し可能です。

3’×6’板2枚からは天板+底板が15セット分を切り出すことができます。

3’×6’板は大きく重量も相当なものなので、ホームセンターのカットサービスを利用するのがオススメです。カット後の材料であれば車で十分運搬可能です。

天板とすのこの間の隙間は、ミツバチ捕獲後に巣虫除けのメントール袋などを設置するために必要な空間です。

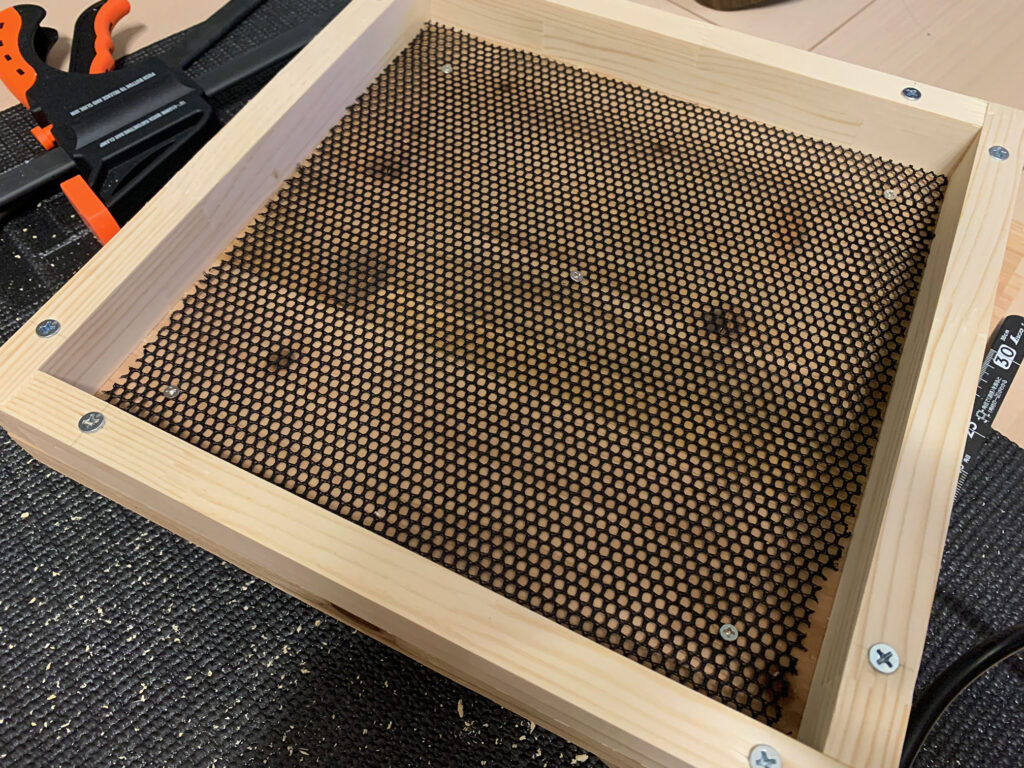

天板の裏面には蜂が天板に巣をくっつけないようにメッシュ状の面材を貼り込みます。

ステンレスやポリエステルなど耐久性が高い素材を選びましょう。

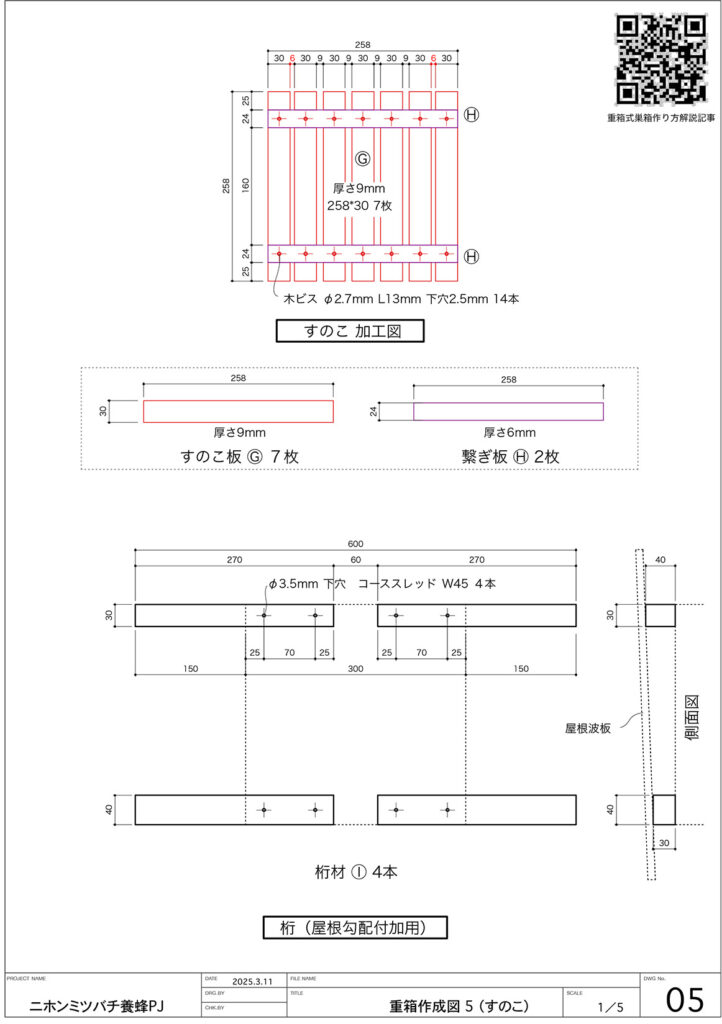

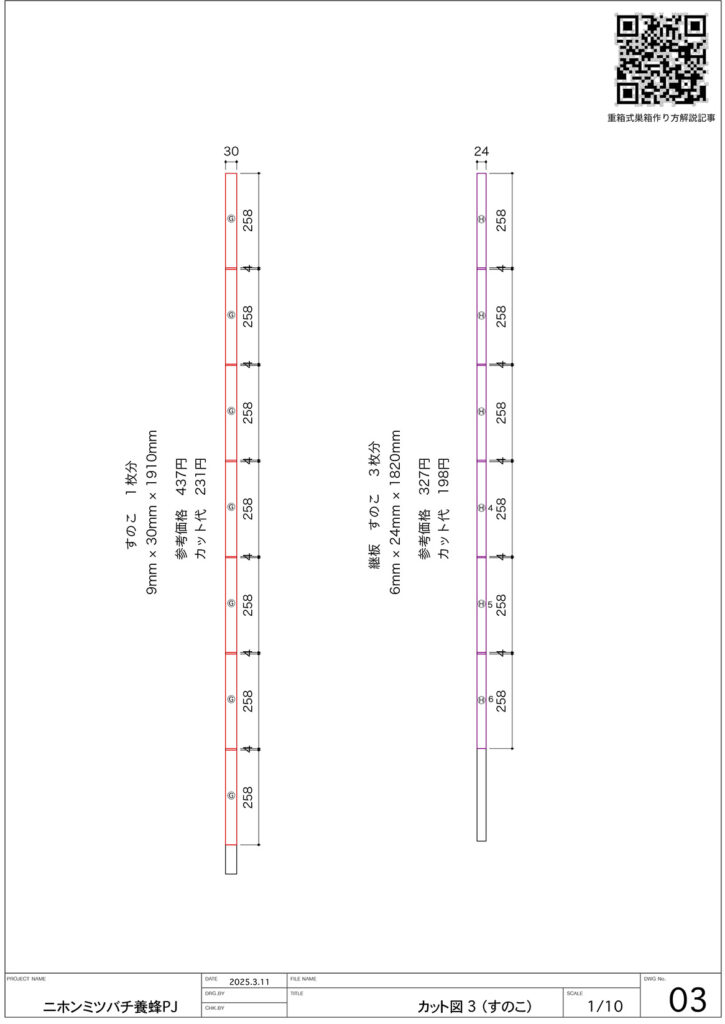

すのこ・桁材

ホームセンターの造作材コーナーに陳列されている桧などの薄厚の材を使用します。

今回利用したホームセンターには桧の30mm×9mm材、24mm×6mm材がありましたのでそれを元に設計しています。隙間は9mmが最適ですが、天板の大きさに合わせて両端の隙間で調整しています。

もちろん隙間での調整を行わず両端をカットしてもかまいません。

桁材は天板の上に止め付けて、トタン板などの屋根を載せる際に水勾配を確保するために使用します。

風雨にさらされない場所に設置するなど、屋根を載せないのであれば不要な部材です。

ニホンミツバチ重箱式巣箱設計図のダウンロード

ダウンロード(A4 PDFファイル)はこちら

初心者向け日本ミツバチ巣箱の作り方

先の項目で紹介した設計図に基づいて、実際に巣箱を製作する方法を工程に沿って詳しく解説いたします。

必要な材料や工具類なども順次紹介いたしますので参考にしてください。

巣箱の制作に必要な材料を用意しよう

設計で使用している部材は、ホームセンターなどで比較的入手しやすい寸法の木材です。

例として、実際に私が購入して作成した部材を一覧で紹介します。

利用したホームセンターは、都内のコーナン プロショップです。

通常のホームセンターには日本の在来工法で使用する間柱材の規格寸法(厚さ30mm 幅105mm )が売られていない場合があるかもしれません。そのような場合はホームセンターのプロショップに問い合わせてみてください。

プロショッップはその名の通り、建築系の職人さんなどプロの方が利用するホームセンターなので高確率で通常の間柱材のラインナップがあると思います。

巣箱の制作に必要な木材とカット図

材種は国産の杉、桧などが良いとされていますが、松や外来種でも無垢材であれば問題ないかと思います。

2×4材は巣箱の材料としての使用に問題はありませんが、反りやねじれが酷いものが多いので、加工の面から初心者には扱いにくいかと思われます。

注意すべきは、土台などに使われる防腐処理を施された木材は避けるべきだということです。

また、揮発性の科学物質が含まれる合板類(コンパネなど)も避けるべきかと思います。

- 重箱側板 杉など 間柱材 厚さ30mm 幅105mm 長さ2,985mm

- 巣門箱側板 杉など 間柱材 厚さ30mm 幅60mm 長さ2,985mm

- 天板・底板 杉集成材 3’×6’板 厚さ24mm 幅910mm 長さ1,820mm

- 天板側板 杉など 造作材 厚さ18mm 幅30mm 長さ910mm

- すのこ 桧など 造作材 厚さ9mm 幅30mm 長さ1,910mm

- すのこ継板 桧など 造作材 厚さ6mm 幅24mm 長さ1,820mm

- 桁材 杉など 間柱材 厚さ30mm 幅40mm 長さ2,985mm

木材の寸法はコーナンプロのラインナップを例としています。

木材の切り出しはホームセンター内のカットサービスを利用。

材料購入後にカットサービスの受付を行う。

コーナンプロの場合、1カット33円。

ホームセンターのカットサービスは便利ですが、今回はカット数がかなり多く、寸法の注文書を描くのが非常に面倒です。

また、注文してからカットサービスが完了して納品されるまでかなりの長時間を待たされることになりますので、カットサービスの受付を終えたら、完了通知の連絡先を伝えて連絡してもらえるようにしましょう。

私の場合は、「ゆっくりでよいので、寸法誤差をできるだけ抑えるようにお願いします」と伝えて、翌日取りに行くことにしました。

ホームセンターのカットサービスに依頼をかける際に使用できるカット図を公開いたします。

01 重箱、巣門箱側板のカット図

02 天板・底板・桁材のカット図 A

※天板3枚が余りますので、次回に02’のカット図を使用して、その時に余った底板3枚と組み合わせます。

02′ 天板・底板・桁材のカット図 B

※天板・底板の2回目以降のカット図です。余った底板3枚を1回目に余った天板3枚と組み合わせて使用します。

03 すのこカット図

巣箱の制作に必要な部品・金物類

- ・巣落下防止ワイヤー

-

自転車用スポーク #13 φ2.2mm 長さ310mm ニップル付き。

1段の巣箱で2本使用するので、この商品で18段分。 ポチップ

ポチップ

重箱の内部に十字に組むワイヤーに使用します。

ニップルは手とマイナスドライバーで簡単に締め込みと取り外しができますので、組み立て、採蜜時の取り外しが圧倒的に簡単です。

自転車用のニップル回しを持っているかたはもちろんそちらを利用した方がより簡単です。 ポチップ

ポチップ

- コーススレッド(木ビス)

-

巣箱の組み立てに使用するビスは3種類を使用します。

あきばお〜楽天市場支店¥416 (2026/02/22 04:31時点 | 楽天市場調べ) ポチップ

ポチップ

コーススレッド 57mmは重箱3段と巣門箱の組み立てに使用します。3段式1箱の制作に32本必要です。

あきばお〜楽天市場支店¥416 (2026/02/17 14:13時点 | 楽天市場調べ) ポチップ

ポチップ

コーススレッド 45mmは天板の組み立てに使用します。天板1枚の制作に8本必要です。

ポチップ

ポチップ

スノコの組み立てとメッシュ材の止め付けに使用する13mmの木ネジです。

すのこ1枚に14本、メッシュ材を貼るのに5本の木ネジが必要です。 - メッシュ材

-

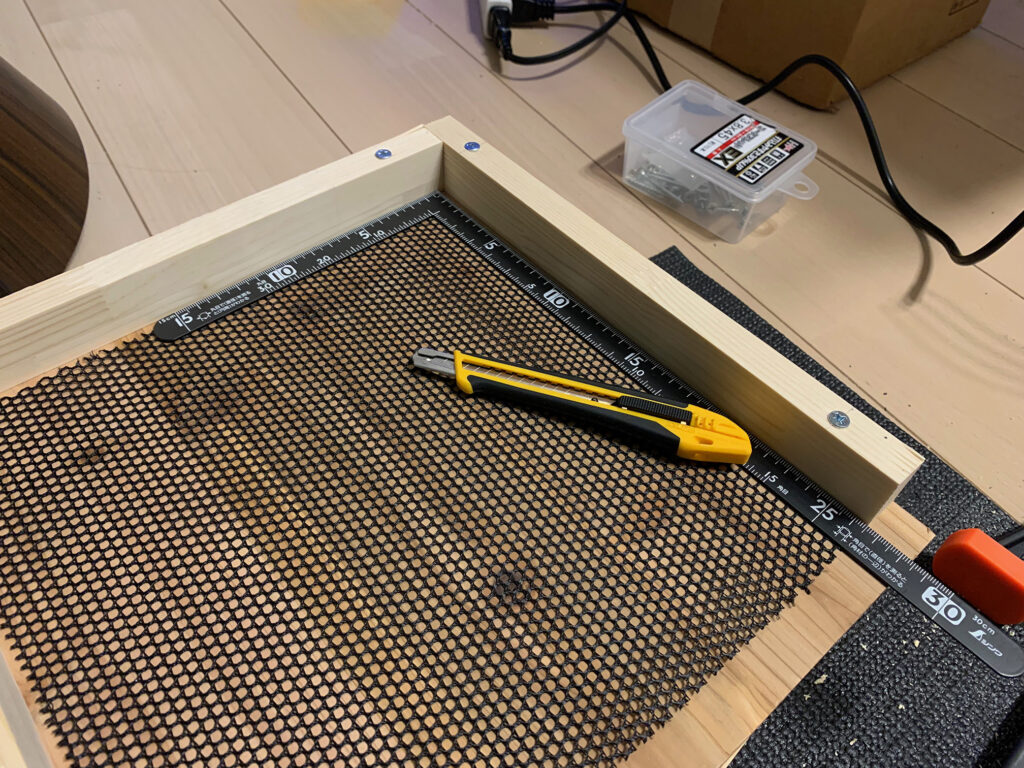

蜜蜂が天板に巣をくっつけないように、天板の裏側にはメッシュ材を貼ります。

(巣はスノコにくっつけてもらうのが理想です)

ステンレス製のメッシュは高価なため、ポリエステル製のメッシュをオススメします。

網戸に使うサランネットなどでもよいでしょう。MY mama¥499 (2025/03/14 15:03時点 | Yahooショッピング調べ) ポチップ

ポチップ

- 波板(屋根)

-

巣箱に載せる屋根に使用する波板です。

素材はトタン、ポリカーボネート、硬質塩ビ材などがありますが、クリア色や半透明色は夏場に巣箱内の温度が上がるため、不透明な製品を選びましょう。波板の規格は幅が655mmで、長さが3尺(910mm)以上が一般的です。長さ3尺であれば半分にカットして使用しましょう。 ポチップ

ポチップ

波板を横方向にカットするには専用のハサミが必要です。

波板を購入する店舗にカットサービスがあればそちらを利用しましょう。 ポチップ

ポチップ

- コンクリートブロック

-

土台と屋根の重しに使用するコンクリートブロックです。

コンクリートブロックの種類はA種、B種、C種がありますが、もっとも安い「C種」の厚さ100mmのものでよいでしょう。

1箱に3個のコンクリートブロックを使用します。¥880 (2025/03/14 15:14時点 | Yahooショッピング調べ) ポチップ

ポチップ

巣箱の制作に必要な工作工具を用意しよう

巣箱の制作に必要不可欠の工具類を紹介いたします。

一般家庭にでも常備されているであろう簡単な工具セット内にあるであろうドライバーなどは除きます。

- 電動ドライバー(インパクトドライバー)

-

ネジの締め付けや下穴を開けるのになくてはならない工具です。

充電式のインパクトドライバーはDIYには欠かせない工具で、マキタ製品はプロ御用達の信頼のおける国産ブランドです。

バッテリーは2個あったほうが断然便利なので、追加購入するか、バッテリー2個付きの製品もオススメです。

マキタ製品は、アウトドア製品なども充実しており互換性があれば他の製品にもバッテリーの使い回しができるため非常に便利です。

ポチップ

セキチュー楽天市場店¥15,380 (2026/02/22 21:27時点 | 楽天市場調べ)

ポチップ

セキチュー楽天市場店¥15,380 (2026/02/22 21:27時点 | 楽天市場調べ) ポチップ

ポチップ

工具にできるだけお金をかけたくないという方には、コード式の電動ドライバーでも十分対応できます。

締め付け力も弱めなので、一般の方にはむしろ扱いやすいかもしれません。S.S.N¥5,490 (2026/02/22 21:27時点 | 楽天市場調べ) ポチップ

ポチップ

- 六角軸 ドライバービット 木工用ドリルビット

-

ドライバービットはネジの締め付け、ドリルビットはネジの下穴を開けるのに使用します。

インパクトドライバーに対応した六角軸タイプを購入しましょう。ドライバービットは先端の形状により1番、2番、3番などのタイプがありますが、今回使用するコーススレッドには2番、木ネジには1番を使用します。

状況に応じて細さ、長さなどが複数組み合わさったセット品が便利です。木材の割れを防ぎ、精度の高い組み立てを行うには、ネジ穴の下穴あけは非常に重要です。

下穴を開けるドリルビットには、木工専用と木工・鉄工兼用のものがありますが、木工専用の方が先端が尖っていて精度の高い穴あけができます。

今後の使用方法を考慮してお好きなタイプを選択しましょう。

今回の設計では、2.5mmと3mmを使用します。CIVIL LIFE ペット用品 生活雑貨店¥980 (2026/02/17 14:13時点 | 楽天市場調べ) ポチップ

ポチップ

ポチップ

ポチップ

ドライバービットとドリルビットがセットになった商品もあります。

今回使用する2.5mmと3.0mmのドリルビット、1番と2番のプラスビットとマイナスビットがセット内容に含まれていますので、ちょうどよいかと思います。 ポチップ

ポチップ

- クランプ

-

工作用のクランプは、制作精度と作業効率をあげるのに欠かせません。

組み立てを一人で行うにはほぼ必須のアイテムとなります。

2本あるとさらに使い勝手が良いです。 ポチップ

ポチップ

レバー式のクランプは部材を素早く拘束できて、圧倒的な作業効率で使いやすいですが、拘束力が落ちやすいです。

バー部分についたホコリや木くずを綺麗に拭き取ると拘束力がある程度ではありますが回復します。

この商品は先端部分を後ろ側に付け替えることで、押し拡げる方向にも使用することができます。 - 丸ノコ

-

ホームセンターのカットサービスを利用しない場合は丸ノコが必要です。

手動のノコギリで直角でまっすぐに切断するのは、簡単そうに思えてかなり至難の技なので素直に工具に頼りましょう。 スピードと精度の高い工作には必須です。 ポチップ

ポチップ

安心のマキタ製。

マキタショップヤマムラ京都¥90,776 (2026/02/20 14:42時点 | 楽天市場調べ) ポチップ

ポチップ

もし、本格的にDIYを始めようという方にオススメなのがスライド丸ノコです。

重い丸ノコを手で持つ必要がなく、安全に精度の高い切断を圧倒的なスピードで行うことができます。

斜め方向の切断も、平面方向、断面方向ともに高い精度で可能となります。

かなりの投資金額となりますが、DIYを本格的に始める方にとっては手放せない工具となるででしょう。くらしのeショップ¥26,500 (2026/02/20 14:42時点 | 楽天市場調べ) ポチップ

ポチップ

こちらの商品は、アタッチメント式のマルチツールになっていて、1台で電動ドライバー、ドリル、丸ノコ、ジグソー、サンダーと1台5役に使える優れた製品です。

ただし、残念なことに丸ノコは厚さ21mmの材までにしか対応していないので、今回の切断にこの製品の丸ノコは使えません。

ジグソーで対応しましょう。 - 電動トリマー

-

電動トリマは巣門箱の巣門(ミツバチの出入り口)の切り欠き加工に、あると便利な工作機械です。

取り扱いが少し難しいですが、端材で練習すればすぐに慣れるかと思います。

ただし、騒音がものすごいので、近隣からの苦情が気になる方は自宅での使用は避けたほうが無難です。 ポチップ

ポチップ

安心のマキタ製の電動トリマーです。6mmのストレートビットが付属しているので、トリマービットのセット品を購入する必要がありません。

RedHat¥6,980 (2025/12/28 17:35時点 | 楽天市場調べ) ポチップ

ポチップ

トリマービットのセットが付属した安い価格の製品です。

今回の製作品であればこの程度のものでも良いかもしれません。ちなみにトリマーのストレートビットの刃の長さは20mm程度しかないので、30mmの材に巣門加工を施すには深さを変えて2回切断する必要があります。

¥1,241 (2025/03/15 12:38時点 | Amazon調べ) ポチップ

ポチップ

- ガストーチバーナー

-

組み上げた巣箱の外観に焼き板仕上げを施すのに使用するガストーチバーナーです。

蜜蜂は真新しい生木より年期の入った木を好むようです。

また、生木のままで風雨にさらすとすぐに劣化してしまう恐れがあるため、巣箱の耐久性を上げるための何らかの処置が必要です。¥1,299 (2025/03/15 12:40時点 | Amazon調べ) ポチップ

ポチップ

蜜蜂の嫌がる揮発性の物質を含む防腐塗料などは使用したくないため、昔ながらの防腐処理である焼き板処理を施しましょう。

手軽で、見た目も断然格好良くなりますのでオススメです。また、トーチバーナーは料理の際にも使用できるため、自宅に1本あると便利です。

カセットコンロのガスボンベに装着可能なものを選びましょう。

実際に巣箱を組み立てよう

それでは紹介した設計図に基づいて、巣箱の各パーツを実際に組み立てていきましょう。

と言っても難しいのは巣門部分の加工、面倒なのはスノコの組み立てぐらいなので、この説明を読まなくても特に問題はないかと思います。

組み立ての説明はホームセンターのカットサービスを利用した前提で進めます。

よって、各ユニットの各パーツは設計図の指定の大きさにカットされた状態のものが用意されている想定です。

天板とすのこの組み立て

天板と多少面倒くさいスノコを組み立てます。

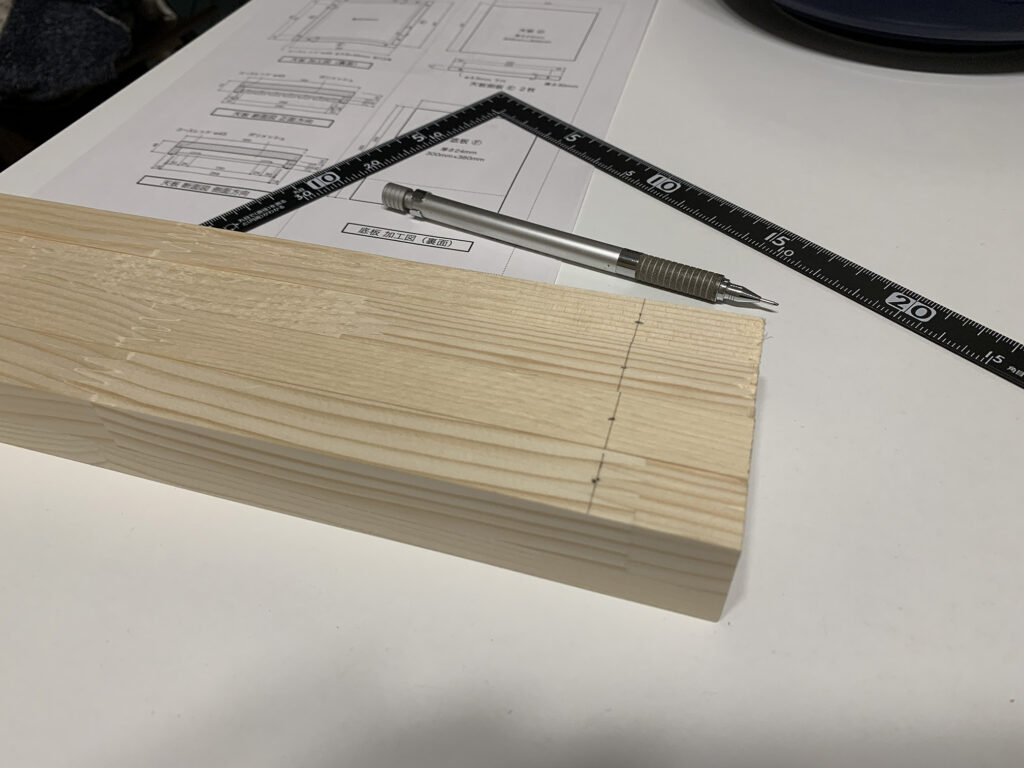

設計図に基づいて、天板の側板に下穴の位置を書き込んでおきます。

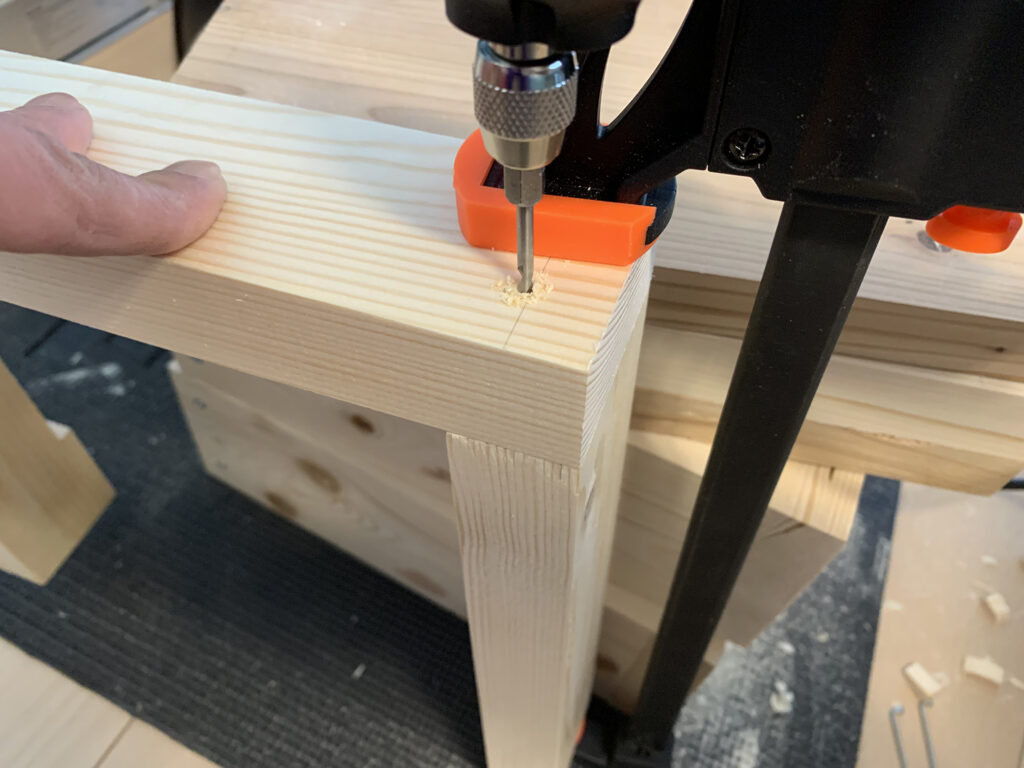

クリックレバークランプを使用して天板に側板を仮組します。クランプは組み立ての精度を高めるために必須のアイテムです。

3mmのドリルビットを使用して下穴をあけます。

ドリルは垂直に使いましょう。

45mmのコーススレッドを頭が飛び出ていない程度まで締め込みます。

締め込み過ぎに注意してください。

側板が割れてしまいます。

そのまま2枚目と3枚目の側板を組み立てたら、一旦組み立てを停止します。

3枚目の側板まで組み立てたら、この時点でポリメッシュを内寸に合わせてカットしておきます。

組み立て途中の天板の内側でスノコの組み立てを行います。

スノコ材料の端材(9mmと6mm)を使ってスノコの隙間をガイドします。設計図では両端の隙間が6mmでその他の隙間は9mmです。

スノコの継板は簡単に割れてしまいますので、下穴は必ず空けましょう。使用する木ネジが2.7mmなので2.5mmのドリルを使用します。締め付けの際にも部材の割れに気をつけて丁寧に行いましょう。

スノコは少しぐらいネジの頭が浮いていても問題ありません。

天板の組み立てを完了して裏側にポリメッシュを止めつけます。木ネジ5本で十分かと思います。

天板ユニットとスノコが完成しました。

巣門ユニットと重箱基本ユニットの加工と組み立て

図面に基づいて巣門ユニットに下書きを行います。

巣門の加工部分は特に精度が求められますので、高さ7mm、幅120mmの切り込み線を正確に描きましょう。

今回はノミとノコギリを使用して巣門の切り欠き加工を行います。

ノミの刃渡りの1/3〜1/2の間隔(7~10mm程度)で、4〜5本の切断線を書き込んでおきます。

切断線に沿って、巣門の両端とノミで切り取る部分にノコギリで切れ目を入れていきます。

可能な限り巣門の高さ7mmぴったりの深さとしてください。

切断線に沿って裏側に軽くノミで切れ込みを入れます。切断線に沿って2~3mm程度の深さで正確に打ち込みましょう。

表側からも切断線に沿ってノミを打ち込んでいきます。少しずつでよいので最後まで打ち込みましょう。

切り欠き部分はノコギリの刃が入る大きさで十分です。

荒れた部分はカッターナイフやサンドペーパーで整えます。

切り欠いた部分からノコギリで巣門の幅いっぱいまで切り欠き幅を広げます。

トリマーによる加工に比べて、切断面が多少荒いですがサンドペーパーで整えたら巣門部分の切り欠き加工は完了です。

巣門ユニットを組み立てていきます。

レバークランプで位置決めをしたら印に3mmの下穴を空けていきます。

コーススレッドの57mmを使用します。ビス締めのビットは2番です。

組み上がったら巣門箱は完成です。

同様に重箱ユニット3つも組み上げていきましょう。

重箱ユニットが組み上がったら、巣落下防止の十字ワイヤーを取り付けます。

重箱ユニットの側板のど真ん中にスポークを通すための2.5mmの穴を空けます。

スポークは直径2.2mm、長さ310mmのものがぴったりと納まります。

突き出たスポーク部分はニップルで締め付けます。指である程度まで締め込んだら、最後の締め込みをニップル回し、またはマイナスドライバーで行います。

重箱ユニットが完成しました。

巣箱を仮組みして焼き板仕上げを施す

各ユニットが完成したら、底板、巣門ユニット、重箱ユニット×2段または3段、天板の順に積み上げて仮組し、バーナー仕上げを施します。(スノコは不要です)

バーナーで表面を炙っていきます。炙りすぎ注意です!(念のために消火用の水を用意しておきましょう)

外観の表面をまんべんなく焼き付けます。

焼き付けをすればするほど色が黒くなり耐久性が上がりますが、蜂が焦げた匂いを嫌がりますので、ほどほどにしておきましょう。同様の理由で内部の焼き付けは行いません。

重箱ユニット3段の場合です。

重箱式は巣の成長に合わせて継ぎ箱を追加して簡単に拡張できるのが強みです。

日本ミツバチの重箱式巣箱の設計図と作り方の説明は以上となります。

完成品・制作キット・継ぎ箱をメルカリにて出品しています

製作過程を見ていただいた方はご理解いただけたかと思いますが、簡単な造りとなっているものの実際の制作はかなり手間暇がかかります。

蜜蜂の捕獲の確率を上げるにはそれなりの数量の巣箱を用意する必要があるため、それらをすべてDIYするには相当な時間と労力がかかります。

ということで、完成品をメルカリにて出品しておりますので、自作とかやってられない!という方は、購入の検討を是非お願いいたします。

売り切れました。ご購入ありがとうございました。

DIYは好きだけど、これだけの材料を揃えるのは大変!という方には、材料を全部揃えた組み立てキットをメルカリに出品しています。

面倒な切断加工はすでに行われており、さらに手間のかかる天板とスノコも組み立て済みなので、電動ドライバーがあれば、重箱式巣箱(3段)を簡単に組み立てることができる組み立てキットとなっています。

売り切れました。ご購入ありがとうございました。

売り切れました。ご購入ありがとうございました。

こちらは、巣箱内の巣が成長した時に、巣箱を拡張させるための継箱制作キットです。

皆様がこの巣箱で無事に蜜蜂の捕獲に成功することを願っています。